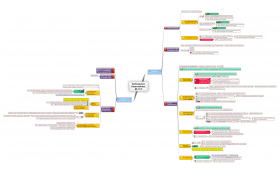

- Verbraucher, Unternehmer, §§ 13 f. BGB

Käufer ist

Verbraucher, § 13 BGB (gesetzl. Regelfall)

natürliche Person

Betrachtung immer personenbezogen

(P) Zusammenschlüsse

natürlicher Personen

ja, Verbraucher

Arg.: Teilrechtsfähigkeit führt nicht zur jur. Person

Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss

lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen

Nicht rechtsfähige Rechts-

gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB )

ja, Verbraucher

Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss

lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen

Erbengemeinschaft

ja, Verbraucher

Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss

lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen

(P) juristische Personen

e. A.: Verbraucher (+), wenn keine wirtschaftliche Tätigkeit,

wenige Mitgliederundkein organisatorischer APparat

Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss

lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen

h.M.: Verbraucher (-)

Arg.: ausdrücklicher Wortlaut

Abschluss eines

Rechtsgeschäfts

Grds.: Konkret-funktional Bestimmung anhand Zwecksetzung bei konkretem RG

nach 344 HGB auch branchenfremd

Ausnahmen

h.M.: Entscheidend = Zweckrichtung aus Unterneh-

mersicht bei hypothetischem RG-Abschluss

private

Zwecksetzung

Im Zweifel ist man Verbraucher

negative Formulierung in § 13 BGB

Zweck, der weder der gewerblichen ( § 1 HGB), noch selbständigen (§ 84 I S.2 HGB) beruflichen Tätigkeit dient

- dann Auslegung über Inhalt und Begleitumstände des Rechtsgeschäfts

Unternehmer gibt sich durch tatsächl. Hinweise/AGB als Verbraucher aus

Unternehmereigenschaft ist zwar grunds. objektiv zu bestimmen

Arg.: Anfechtungsmöglichkeit nach § 123 BGB bietet

keinen ausreichenden Schutz

Arg.: Grundsatz 'venire contra factum propium'

a.A.: Verbraucher (+)

Arg.: Eigenschaft ist grunds. objektiv zu bestimmen und nicht vertraglich disponibel

Andere Bestimmungen sind wirkungslos

(P) Bestimmung des

mit dem Geschäft

verfolgten Zwecks

a.A.: nach obj. Empfängerhorizont

Con.: Verbraucherschutz würde faktisch dispositiv

e.A.: keine Berufung auf Verbrauchereigenschaft, wenn zurechenbarer

Rechtsschein der Unternehmereigenschaft gesetzt wurde

Con.: Verbraucherschuz würde faktisch dispositiv

e.A.: allein nach Intention der Partei

BGH: offengelassen, aber Beweislast bzgl. Zweck trägt Verbraucher

doppelter Nutzungs-

zweck, dual use

Geschäfte für berufliche und private Zwecke

ab 14.06.2014 gesetzlich geregelt: es kommt auf den Schwerpunkt an

- vgl. Wortlaut 'überwiegend'

alter

Meinungsstreit

e.A.: ja, wenn nicht eindeutig und ausschließlich unternehmerische Tätigkeit

Beweislastregel § 13 BGB

a.A.: nein, es sei denn Verbrauchereigenschaft überwiegt eindeutig

e. A.: Übertragung der EuGH-Entscheidung für Zivilprozessrecht, Verbraucher (-),

wenn nicht völlig vernachlässsigbare berufliche Mitveranlassung

Bereits rationale Entscheidungsfindung,

daher nicht schutzwürdig

und h.M. (Dtl.): Schwerpunkt der Nutzung; i. Zw. nein

§ 344 I HGB analog (h.M.)

Existenzgründer

Geschäfte zum Aufbau der selbständigen beruflichen Existenz

h.M.: Verbraucher (-)

Umkehrschluss aus § 512 BGB

wenn er Verbaucher wäre, müsste man nicht An-

wenbarkeit für best. Fälle (< 75 000 ?) anordnen

Bereits rationale, wohl informierte Entscheidungsfindung

a.A.: Verbraucher (+)

Arg.: idR unerfahrenunddaher schutzwürdig

GmbH Ge-

schäftsführer

e.A.: nein

Arg.: Geschäftsführer der GmbH ist geschäftserfahren

con.: darauf kommt es nicht an, sonst wären Privatgeschäfte des GF ja auch erfasst

ja

Arg.: Unternehmer erfordert Initiative + Risiko

BAG, Deutsches Recht:

Verbraucher (+)

Arg.: AN ist klassisch unselbständig Handelnder und

sogar noch schutzwürdiger als ein 'Nur-Verbraucher'

Unionsrecht: Verbraucher (-)

Arg.: Wortsinn: AN verbraucht nichts

Verkäufer ist

Unternehmer, § 14 BGB

natürliche / juristische

Person / rechtsfähige

Personengesellschaft

Abschluss eines

Rechtsgeschäfts

siehe rechts

gewerbliche /

selbständige

Zwecksetzung

nur hobbymäßige

oder keinerlei

Gewinnerzielung

BGH: ja,

reicht aus

Arg.: Begriff hier EuropR. geprägt, nicht zwingend wie deutscher Kaufmannsbegriff

Arg.: keine Erkennbarkeit für Verbraucher, kein Privilegierungsbedürfnis

Agentur-

geschäft

Autohändler verkauft als Stellvertreter des urspr.

Eigentümers unter Ausschluss v. Mängelrechten

(+)

Wortlaut von § 474 BGB erfordert keine prof. Verkäufereigenschaft, sondern nur Handeln in Ausübung der gewerb./selbst. Tätigkeit

Lit.: (-)

sonst Verschl. der Beweisl.verteilung zu Lasten des als Privatmann hand. Untern.

bei GmbH bes. verfehlt, da keine priv. Sphäre

§ 474 bezweckt anders als HGB Ausgleich vermut. wirtsch. Ungleichheit

(P) Arbeitnehmer als Anbieter im

Rahmen der selbst. berufl. Tätigkeit

Deutsches Recht: Verbraucher (+)

Unionsrecht: Verbraucher (-)

Arg.: Selbstständigkeit nicht entscheidend

Lösung: unionsrechtskonforme Auslegung des

Unternehmerbegriffs auf alle beruflich Tätigen

Bewerte diese Mindmap:

{{percent}}% Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10Tags:

#Voraussetzungen # Prüfung # Rechtsfolgen # Anspruch # Schema # Studium # Mindmap # Übersicht # Aufbau # Prüfungsschema # Skript # Kommentar #Jura