9001

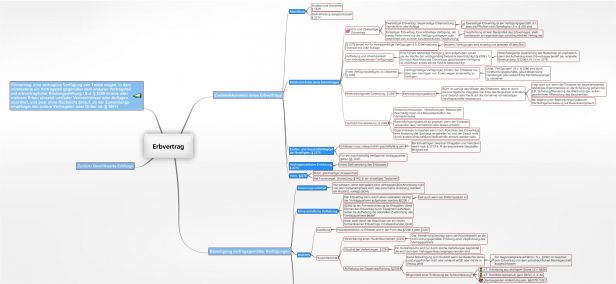

- Testament

- Zustandekommen durch Äußerung eines Testierwillens

- DefinitionTestierwille: Die Erkennbare Willen der Erblasser über sein Vermögen nach dem Tod verfügen zu wollen

- DefinitionTestament: Einseitiges Rechtsgeschäft mit dem der Erblasser eine oder mehrere letztwillige Verfügungen i.S.d. §§ 1937-1940 trifft und damit einen bestimmten Testierwillen zum Ausdruck bringt

- Testamentarische Erklärungen sind nicht empfängsbedürftige Willenserklärungen

- Testierfähigkeit: § 2229

- Unbeschränkte Testierfähigkeit: Ab 18+

- Beschränkte Testierfähigkeit: Ab 16+; Testament muss mündlich gegenüber ein Notar oder durch offene Schrift abgegeben werden, § 2233 I

- Wenn der Testierende nicht lesen kann, so kann er auch das Testament nur durch Erklärung gegenüber dem Notar errichten, § 2233 II

- Testierunfähigkeit kann nur unbeschränkt bestehen

- Von Amtswegen vom Nachlassgericht zu Prüfen bei der Erteilung des Erbscheins wenn konkrete Zweifel bestehen

- Der Umstand, dass ein Betreuer bestellt war ist kein Nachweis für der Testierunfähigkeit

- Ggf. Inhaltsbestimmung durch Auslegung

- Die Auslegung bestimmt sich nach den wirklichen Willen des Erblassers; Maßgeblich ist ausschließlich § 133

- Es ist zu ermitteln, wass der Erblasser sagen wollte

- Dieser ist nicht nur auf die Wortlaut beschränkt

- Auch äußere Umstände können herangezogen werden

- Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Errichtung des Testaments, eine nachträgliche Willensänderung ist unerheblich

- Ergänzende Auslegung

- Voraussetzung: irrtumsbedingte, ergänzungsbedüfrtige Lücke im Testament

- Zu ermitteln: der hypothetische Wille des Erblassers, den er bei Kenntnis der Umstände gehabt hätte

- Gesetzliche Auslegungsregeln

- Wohlwollende Auslegung, § 2084

- Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, so ist der Auslegung den Vorzug zu geben, die der Verfügung zum Erfolg verhilft

- Unwirksamkeit der letztwilligen Verfügung bei Auflösung der Ehe und der Verlobung (§§ 2077, 1933)

- Eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Ehegatten oder Verlobten als Erben eingesetzt hat ist unwirksam, wenn die Ehe oder das Verlöbnis vor dem Tod des Erblassers aufgelöst worden ist

- Scheidung der Ehe wird mit die Vorliegen der Voraussetzungen für die Scheidung und die Berechtigung des Erblassers, die Auflösung zu fordern, gleichgesetzt

- letztwillige Verfügung ist trotzdem Wirksam, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser die testamentarische Verfügung auch für den FAll der Scheidung getroffen haben würde, § 2077 III

- Unklarheit über die Höhe der Erbteile

- Lässt die Auslegung des Testaments den Schluss zu, dass der Erblasser, die gesetzliche Erbfolge ausschließen wollte, so tritt nach § 2089 eine verhältnismäßige Erhöhung der Erbteile ein

- Bruchteile sind ggf. nach § 2090 zu kürzen (Bei Überschreitung von 100%)

- Höchstpersönliche Errichtung der Verfügung von Todes wegen, §§ 2064, 2274

- Keine Stellvertretung (§§ 2064, 2274)

- Keine Bestimmung durch Dritte (§ 2065)

- Im Hinblick auf § 2074 einschränkend Auszulegen (auflösende Bedingung)

- Im Falle einer Potestativbedingung wird verlangt, dass der Bedingungseintritt keine Vertretung im Willen darstellt, d.h. dem Erblasser muss es auf das Ereignis und nicht auf die dahinter stehende Entscheidung des Dritten ankommen lassen

- Die Rechtsfolge der Nichteintritt bzw. Eintritt der Bedingung muss im Willen des Erblassers aufgenommen worden sein

- DefinitionPotestativbedingung: Eine Bedingung der der Wirksamkeit eines Rechtsgeschäft ausschließlich im freien Belieben der anderen Seite liegt

- Form, §§ 2231ff.

- Auslegung und Form

- Es besteht ein Spannungesetzliche Schuldverhältnisseerhältnis zwischen § 133 und der Formerfordernis

- Der Erblasserwille muss (ggf. durch Auslegung) in dem Testament eine Andeutung gefunden haben (Andeutungs- oder Anhaltstheorie)

- Formverstoß: Nichtigkeit der Testaments nach § 125 1

- Ordentliches Testament

- Eigenhändiges Testament, § 2247

- Eigenhändigkeit

- Eigenhändige geschriebene Erklärung

- Jeder Sprache oder Schriftart

- Unterstützung durch Dritten bei der Abfassung ist nur zulässig, wenn der Testierwillige wegen eines körperlichen Gebrechens nicht anders erstellen könnte

- Eine Stützung der Hand ist nur zulässig, wenn der Erblasser hiermit einverständen war und mitgewirkt hat

- Unterschriebene Erklärung

- Urheberschaft

- Zur Urheberschaft muss der Unterschrift lesbar und in einer individueller Schriftzug sein

- Der Erblasser muss nicht mit sein vollen Namen unterschreiben

- Anderweitige Unterzeichnung genügen, wenn sie die Urheberschaft des Erblassers und die Ernstlichkeit seiner Erklärung erkennen lassen

- Abschluss der Erklärung

- Postscripta sind zulässig wenn sie Erläuterungen, Klarstellungen oder Ergänzungen sind

- Neue Unterschrift unter der PS?

- h.M.: hängt davon ab, ob die gesamte schrftliche Erklärung im Todeszeitpunkt des Erblassers durch die Unterschrift des Erblassers objektiv räumlich und nach dem aus der Urkunde erkennbaren Willen des Erblassers gedeckt ist

- Zusätze unterhalb der Unterschrift oder auf einem neuen Blatt, die eine neue Verfügung enthalten, müssen unterschrieben sein

- Orts- und Zeitangabe (§§ 2247 II, III)

- Sollvorschriften

- Dient die Beweiserleichterung für die Feststellung, welches Testament früherer errichtet wurde (§§ 2247 V, 2258) wenn mehrere Testamente vorhanden sind

- Öffentliches Testament, §§ 2231 Nr. 1, 2232

- Im Ausland: Konsulate

- Vorteil: Weniger Auslegung- oder Gültigkeitsfragen; Risiken der Unauffindbarkeit, Vernichtung oder Fälsung sind gering, da es in amtliche Verwahrung beim AG hinterlegt wird

- Außerordentliche Testament

- Arten

- Bürgermeistertestament, § 2249

- Dreizeugentestament, § 2250

- Seetestament, § 2251

- Geltungsdauer: Drei Monate, § 2252 I

- Verstoß gegen Verbotsgesetz oder die guten Sitten, §§ 134, 138

- Nichtigkeit wenn der Bedachte ein Pflegeheim oder Pfleger ist (§ 14 HeimG)

- Sittenwidrigkeit nach § 138 liegt vor, wenn der Begünstigte seine berufliche Vertrauenstellung als Betreuer oder Hausarzt ausnützt, um sich Vermögensvorteile zu verschaffen

- Sittenwidrigkeit liegt auch bei der Geliebtentestament vor ('Hergabe für Hingabe')

- Widerruf, §§ 2253, 2258

- Widerrufstestament, § 2254

- Der Erblasser erklärt in einem Testament, dass er das frühere Testament widerruft

- Es ist nicht erforderlich, dass das Testament in derselben Form errichtet wird, wie das widerrufene Testament

- Ein Widerruftestament kann gem. § 2256 widerrufen worden

- Alte Testament lebt wieder auf und gilt als von Anfang an wirksam

- Späteres Testament, § 2258 I

- Ein späteres Testament, welches dem früheren Testament inhaltlich widerspricht, gilt als widerruf (§ 2258 I)

- Wiederruf durch Vernichtung oder Veränderung der Testamentsurkunde, § 2255 1

- Ein Testament kann dadurch widerrufen werden, dass der Erblasser in der Absicht das Testament aufheben zu wollen, die Testamentsurkunde vernichtet oder Veränderungen an ihr vornimmt

- Subjektive Erforderins: Wille des Erblassers, das Testament aufheben zu wollen

- Wird Vermutet, wenn der Erblasser selbst das Testament vernichtet hat

- Vermutung wird widerlegt, wenn nachgewiesen wird, dass der Erblasser das Testament versehentlich vernichtet hat

- Str. ob die Wille auch vermutet wird wenn der Erblasser zwei gleichlautende Testament errichtet hat und nur eins hiervon vernichtet

- h.M.: Aufhebungswille nicht anzunehmen, weil die Aufhebungswille nicht deutlich genug zum Ausdruck kommt

- Objektive Voraussetzung: Testierfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt der Vernichtung

- Ein Vernichtung durch Dritte hat grds. keine Auswirkungen

- Der Widerruf muss höchstpersönlich erklärt werden

- Vernichtung mit Auftrag der Erblasser steht dies der Vernichtung durch der Erblasser gleich

- Keine Vermutung der Vernichtung bei unauffindbarer Testament (BGH)

- Rücknahme eines öffentlichen Testament aus der amtlichen Verwahrung, § 2256

- Ein Testament kann durch Rücknahme aus amtlichen Verwahrung widerrufen worden, § 2256 I 1

- Bei der Rücknahme eines eigenhändigen Testaments, das beim AG hinterlegt ist, liegt kein Widerruf vor

- Anfechtung eines Testaments

- Allgemeines

- Erst nach dem Tod und von Dritte möglich

- Anfechtungserklärung

- Anfechtung einer Testament erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht, § 2081 I

- Anfechtung sonstiger letztwilligen Verfügung erfolgt gegenüber den Bedachten (§ 143)

- Anfechtung ist ein formloser, empfängsbedürftiger Willenserklärung

- § 2081 ist lex specialis zu § 143

- Anfechtungsgrund

- Irrtümer

- Inhalts- und Erklärungsirrtum, § 2078 I

- Inhaltsirrtum

- Es kommt nicht auf die Verkehrssitte oder Empfängerhorizont an, sondern die wirkliche Absicht des Erblassers entsprechend seiner Denk- und Anschauungsweise

- Voraussetzung: Der Erblasser hätte bei Kenntnis der Sachlage die Erklärung nicht so abgegeben

- Wesentliche Mitbestimmung der Irrtum genügt

- Anfechtbar sind einzelne Verfügungen, nicht die Verfügung von Todes wegen als solches

- Erklärungsirrtum: Gilt wie bei § 119

- Motivirrtum, § 2078 II

- Auch die durch arglistige Täuschung herbeigeführte Irrtum

- Irrtum kann sich auf vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Umstände beziehen, deren (Nicht-)Eintritt der Erblasser zur Verfügung bestimmt haben

- Es kommen sowohl Umstände, die unabhängig vom Willen des Erblassers eintreten als auch Umstände, die im Belieben des Erblassers stehen

- Die Irrtum kann sich nur auf Erwartungen/Annahmen stützen, die der Erblasser im Zeitpunkt der Errichtung des Testaments gehabt hat

- Wirkung der Anfechtung

- Anfechtung führt zur Nichtigkeit der konkret angefochtenen Verfügung; bei mehrere Verfügungen → Teilnichtigkeit nach § 2085

- Übergehen eines Pflichtteilsberechtigten, § 2079

- Ein Pflichtteilsberechtigte ist übergangen worden wenn er in der angefochtenen Verfügung nicht erwähnt ist

- Der Erblasser darf keine Kenntnis vom Pflichtteilsberechtigung zur Zeitpunkt der Errichtung gehabt haben

- Wirkug der Anfechtung: Nichtigkeit des gesamten Testament

- d.h. Gesetzlichen Erbfolge

- Ausnahme: Wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser auch bei Kenntnis der Sachlage die Verfügung getroffen haben wurde

- Anfechtungsberechtigung, § 2080

- Die Anfechtung ist auf Personen beschränkt, denen die Aufhebung der letztwilligen Verfügung unmittelbar zugute kommt, § 2080 I

- Bei einer Anfechtung wegen ein Irrtum, der sich auf eine bestimmte anfechtungsberechtigte Person bezieht, steht das Anfechtungsrecht der Person zu, § 2080 II, III

- Jeder Anfechtungsberechtigte kann die Anfechtung unabhängig von den anderen Erklären

- Die Anfechtung kommt ggf. alle Anfechtungsberechtigten zugute

- Die Anfechtung bewirkt auch die Nichtigkeit ggü. allen

- Anfechtungsfrist, § 2082 I

- Jahresfrist ab Kenntnis des Anfechtungsgrundes

- Jedoch nicht vor Tod des Erblassers

- § 2082 ist ein Ausschlussfrist, kein Verjährungsfrist, sodass allg. Verjährungsregeln gelten nicht unmittelbar, siehe § 2082 II

Bewerte diese Mindmap:

Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10